みなさんこんにちは、青山キリカです。今回はFractalDesignの新作小型ケース、「Ridge」を使って小型のゲーミングマシンを作成していこうと思います。

僕は現状2台のノートパソコンを持っていて、多くのタスクに関しては造作なく対応ができます。しかし、最近はAI絡みで技術が進み、大きなパワーを出せるGPUを搭載したパソコンが欲しいところ。

省スペースで、でもほしい時には無限のパワーを出せる。そんな端末を作ってみよう!

でも、PCの小型化って本当にお金がかかります。

専用のSFX電源、miniITX…

競合相手が少なくて値段が下がりづらい揃えることになります

しかも、狭くて窮屈な分廃熱面では確実に不利。同じパーツならスカスカの大型ケースに入れたほうが風通しが良くて快適です。

ノートパソコンじゃ物足りない。でも大型マシンは持ちたくない。コスパは悪くてエアフローも悪い。組み立ても大変だし…。

そんな山のような障害を乗り越えた先にあるのが…小型PCのロマンです。

今まで使っていたPCより一代前もminiITXで作っていたことを思い出しました。実は紹介記事を書いているのでよかったら併せてお楽しみください。

パーツ選び

それでは今回チョイスした珠玉のパーツをご紹介。Ridgeは(海外では先に販売されてはいたものの)新発売ということもあり、どのくらいのサイズ感であればパーツが十分に入るかという情報が出そろっていない部分があります。当記事を参考にしていただければ幸いです。

PCケース Fractal Design Ridge

グラボが先かケースが先か。

グラボが入るケースを買うか、はたまたケースに入るグラボを買うか。

今回は、おしゃれすぎる小型ケースを複数出しているフラクタルデザインのRidgeをチョイス。パーツ選びをしている段階ではちょうど国内発売直前で予約受付中。まさに神タイミング。

ケースの第二候補は同じくフラクタルデザインのEra ITX。miniITXのおしゃれケースとして古くから親しまれている名品です。普及している製品なので避けましたが、小型ケースはやはりワクワクしますね。

GPU RTX 4070 VENTUS 2X

AIを動かす環境を整えるにはVRAMの大きさが命。その場合はAMD系のグラフィックボードが有力候補となりますが、僕は互換性を気にしてNVIDIA系グラフィックボードしか選んでいません。(あくまで個人の趣味です)

最新のRTX4000番台のざっくりとした値段、必要なワット数を調べてみると、おおよそ以下の値に。

| 名称 | ワット | VRAM | 金額 |

|---|---|---|---|

| 4070 | 200W | 12GB | 10万 |

| 4070Ti | 285W | 12GB | 12万 |

| 4080 | 320W | 16GB | 17万 |

VRAMの数値が大きくなるのは4080からですね。今回は予算の都合でそこまで出せないので、4070か4070Tiかの2択となります。性能で見ると、無印からTiへの伸び幅が著しく、2万円上乗せしてTiにするのはコスパ的にはグッドな選択肢だと考えられます。

今回僕が優先したのはワットパフォーマンス。ワットパフォーマンスは消費した電力に対してどれほどのパワーを出せたかという尺度での評価です。4070は低電力で高いパワーを出すことができ、素晴らしいワットパフォーマンスを誇ります。

電気がちょっとお高い現在、電気代を控えつつパワーが出せるの強み!

また、4070Ti以降はトリプルファンのものがほとんどですが、4070はデュアルファンでデザインされているものも多いです。小型ケースでの作成では、窒息・配線難易度を考慮し、デュアルファンを選べる4070は魅力的と言えるでしょう。

といった都合で、今回は4070を搭載することとした。

GPUはブランドをあまり気にしないため、手ごろな価格だったMSIをチョイス。

CPU Core i7-13700KF

ケースやグラボには選択肢が多く迷ってしまいますが。自分にとってCPUは一切の躊躇なく選択できるパーツです。

- Intelがいい

- i9はオーバースペックかな

- GPUは搭載するからFモデル(内蔵グラフィックなしモデル)でいい

- CPUパワーでゴリ押しする作業があるから、K付きモデル(無印よりワンランク強い)

- 出来たら最新世代がいい(ただし、リリースしたての最新世代は対応マザーボードが少なく、高額になりがち。その際は型落ちが賢い)

上記の理由でざっくりCore i7 13700KFと決まりました。一瞬ですね。結果的にはCPU周りの排熱が弱いため、K無しモデルにして安定感を選んでも良かったかもしれません。

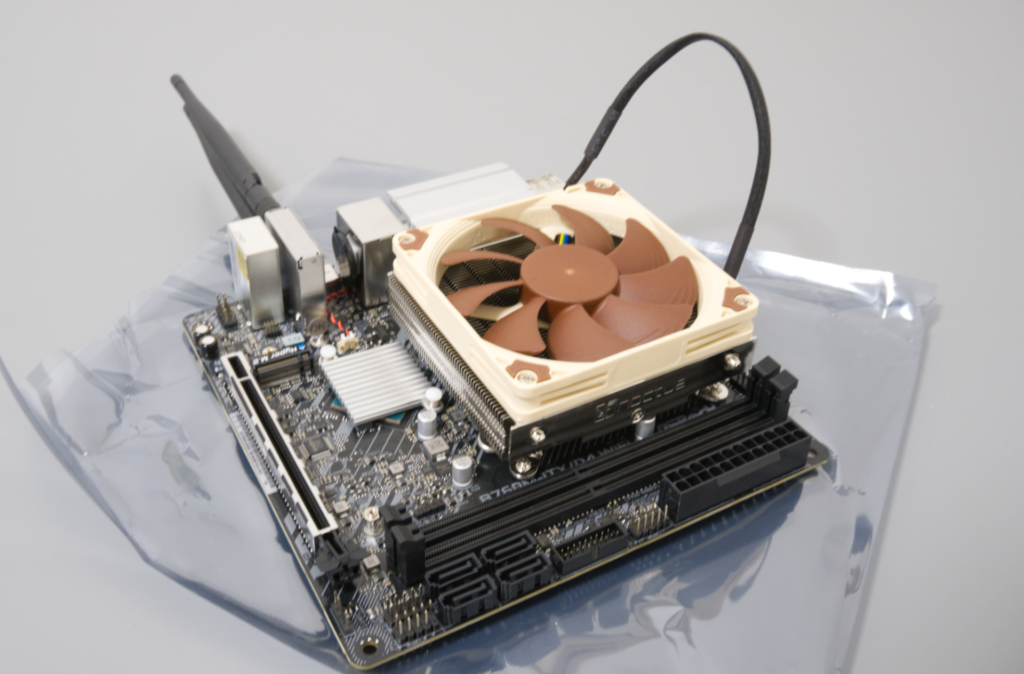

マザーボード B760M-ITX/D4 WiFi

Ridgeの仕様に合わせ、小型サイズの規格であるminiITXからチョイスします。載せるCPUは既に決まっているため、それに合うソケットから選ぶ必要があります。

高級なモデルを選ぶと安定感が増したりインプットできる端子が増えるのかと思いますが、基本は最安値モデルを使っています。

ただし、このモデルだとRidgeのフロントパネルにあるType-C端子が利用できません。内部から引っ張ってくる特殊なケーブルをつなぐか、おとなしく高級モデルを購入しましょう。

ストレージ WDS100T3X0E-EC

今回のケースであるRidgeには2.5インチSSDを搭載するスロットはいくつか備わっています。しかし、電源周りの配線が極めてタイト。なので、可能であればM.2のSSDひとつで済ませるのが望ましいです。

M.2ならマザーボードに突き刺すだけでケーブルレス

今はメモリとストレージが奇跡的な金額まで値崩れしています。ということで張り切って大きいものを積みます。

今回はWDの1TBをチョイス。同規格でも安価なモデルは転送速度が低いものもあるため、カタログスペックとお値段を見比べつつ選択してください。

メモリ CORSAIR DDR4-3200MHz

最近は「Windowsが存在するだけでメモリ8GB、ストレージが100GB食われる」って時代なので、16GBではなく余裕をもって32GBを買うことが多いです。

選ぶのはある程度好きなブランドで買っちゃっていいと思います。

個人的にはSamsung、Crucial、Corsairの三択になることが多い

DDR3,4,5…と規格があり、マザーボードによってどれに対応しているかが決まるため注意してください。マザーボードのグレードを上げるとより良いメモリ規格に対応します。

今回は安価なマザーボードなのでDDR4でした。ヘビロテしているCorsairのメモリを購入。

電源 SF850L

Ridgeはサイズの制約から基本的にSFX電源しか入りません。SFX電源はマジで高いです。お覚悟を。

電源の選び方は個人的に以下の2点を押さえています。

- SFX電源は音が大きくなるから高級品を選べ

- 必要なケーブルのみで構築できるプラグイン式を選べ

電源って目立つ箇所ではないんですが、安価な電源は動作音がうるさいというレビューをよく見かけます。

Corsairは静かだと聞きますし、実際に使っていても快適で安定しています。(僕は自作を始めてからずっとCorsairしか使っていないため、偏った意見だということは重々承知してますが…)

家にCorsairの空き箱がいくつか転がっているよ

また、大事なのはプラグイン式を選ぶこと。

一般的な電源は大量のコードが全部本体に固定されていますが、プラグイン式は抜き差しが可能で、必要なケーブルだけを利用できます。小型PC作成時にはケーブル一本の干渉が非常にシビアなので、最低限の本数だけ利用できるプラグイン式を選ぶと恩恵が大きいです。逆に大型ケースの場合、片面をガラス張りにして中を美しく見せたいという要望も多いはず。そういった方にもケーブルがごちゃつかないプラグイン式がおすすめ。

電源容量計算はドスパラさんの簡易電卓が好き。とりあえずこれをポチポチしながら必要な電源容量をざっくり見積もっています。

必要な容量ギリギリで用意すると、負荷をかけた際に爆音が鳴り響きます。必要な容量より1.5倍ほどのサイズで用意することで、ゆとりが生まれ、省電力で静かに動作するようです。

面白いことに、何台か作っていると電源容量の見積もりが暗算でできるようになります。

ということで今回は上記の条件にぴったりなCorsairのSFX電源850Wをチョイス。もちろんプラグイン式。

CPUファン NH-L9i-17xx

すっかり忘れていましたが、KFモデルのCPUなのでCPUクーラーを買う必要がありました。RidgeのCPUファン許容高は70mmまでなので、吟味する必要があります。また、小型ケースの宿命である窒息と戦うため、静かで高性能なものを選びたいですね。

ということで今回は大奮発。高級CPUクーラーの代名詞であるNoctua製のロープロファイルクーラーを購入しました。高さ37mmなので組み立てにも余裕があります。

Noctua高い!!!!!

SSDヒートシンク

後ほど判明しますが、マザーボードにはSSD用のヒートシンクが同梱されていません。このままだと爆熱でお陀仏なのでSSD用の簡易ヒートシンクを追加購入しました。

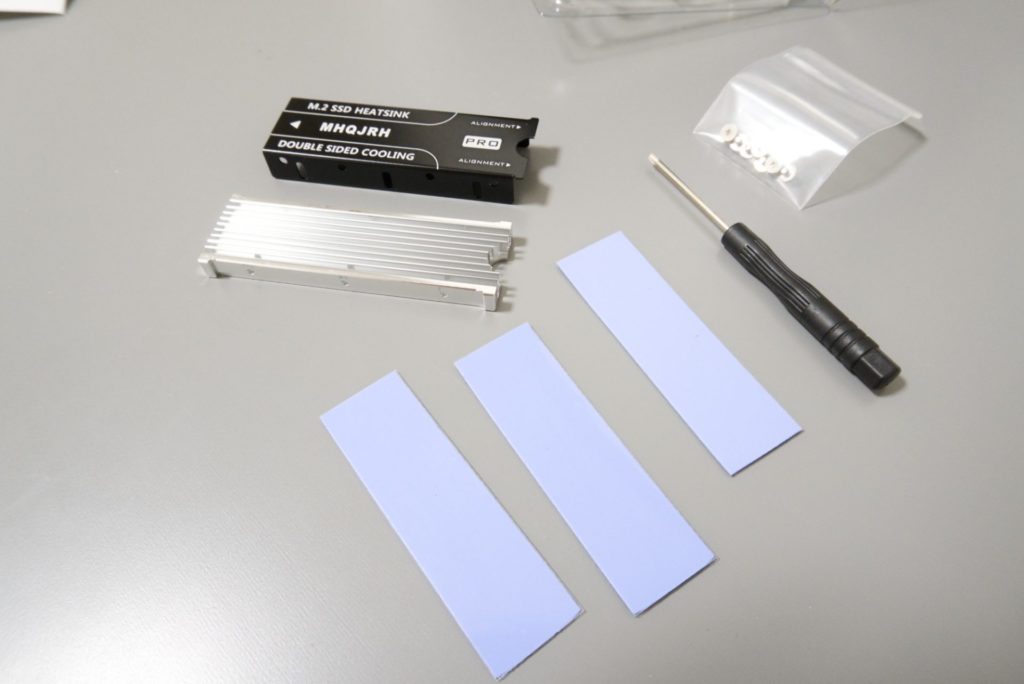

お守りとして買ったのですが、装着してみるとヒートシンクがほんのり温かくなっていたため、きちんと排熱に貢献しているようです。買ってよかった。

FractalDesignのRidgeで小型PCを組み立て

パーツが一式そろいました。さぁ作っていきましょう!!!

まずはマザーボードのB760M-ITX/D4を開封。

WiFi用のでかいアンテナが目立ちます。

CPUを載せていきます。i7-13700KFを開封。

いつの世代からかCPUが正方形寄りから縦長の長方形になりましたね。

他にマザーボードに載せるものも一気に開けていきましょう。メモリも開封。

ヒートシンクが搭載され、少し厚みのあるデザインとなっています。このわずかな厚みのせいで後ほど挿入が困難になったため、薄いデザインのものが良いかもしれません。

SSDも開けていきましょう。M.2は箱までコンパクトですね。

パッケージを開封。

M.2はマザーボードに直接差し込んで電源を得るため、電源ケーブルに余計なケーブルを指す必要がない点も魅力的ですね。

さくさくっとマザーボードに各パーツを載せていきます。

続いてCPUクーラーを開けていきましょう。Nocutaのクーラーを使うのは初めてなので緊張しています。

開封。各パーツがきちっと収まっていて、高級感を感じます。まぁ実際高級ですし…。

CPUクーラーをがっちゃんこ。

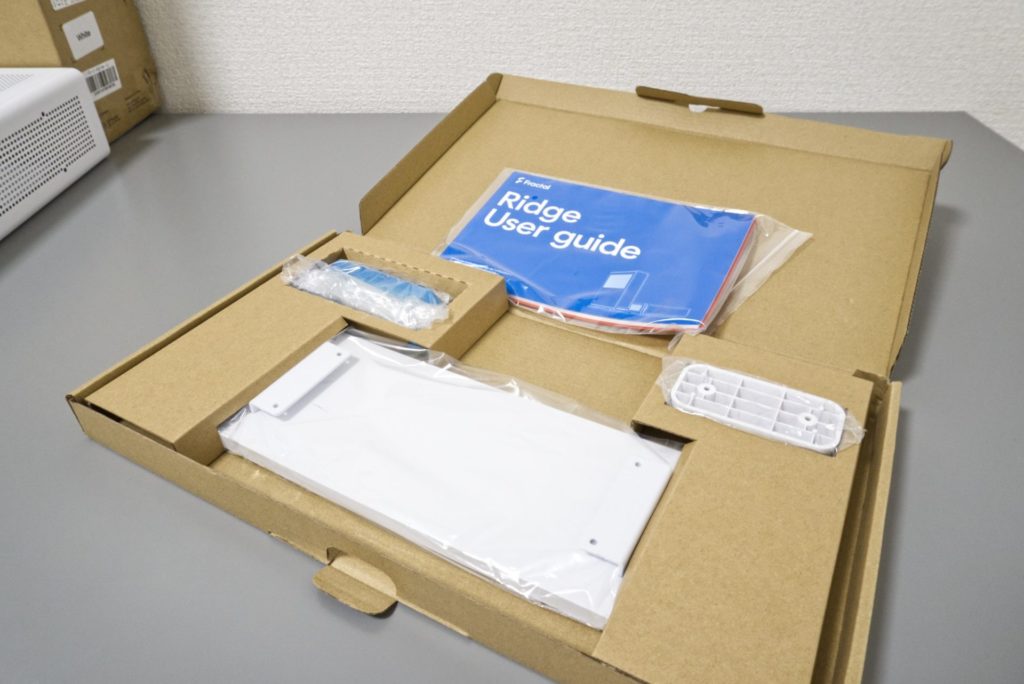

PCケースを開封。今回の本筋であるFractalDesignのRidgeです!箱が小さい!

開封。アクセサリーの箱が登場。

驚異的な小ささのケースが登場。ガムテープ一つと比較してこのサイズ感!

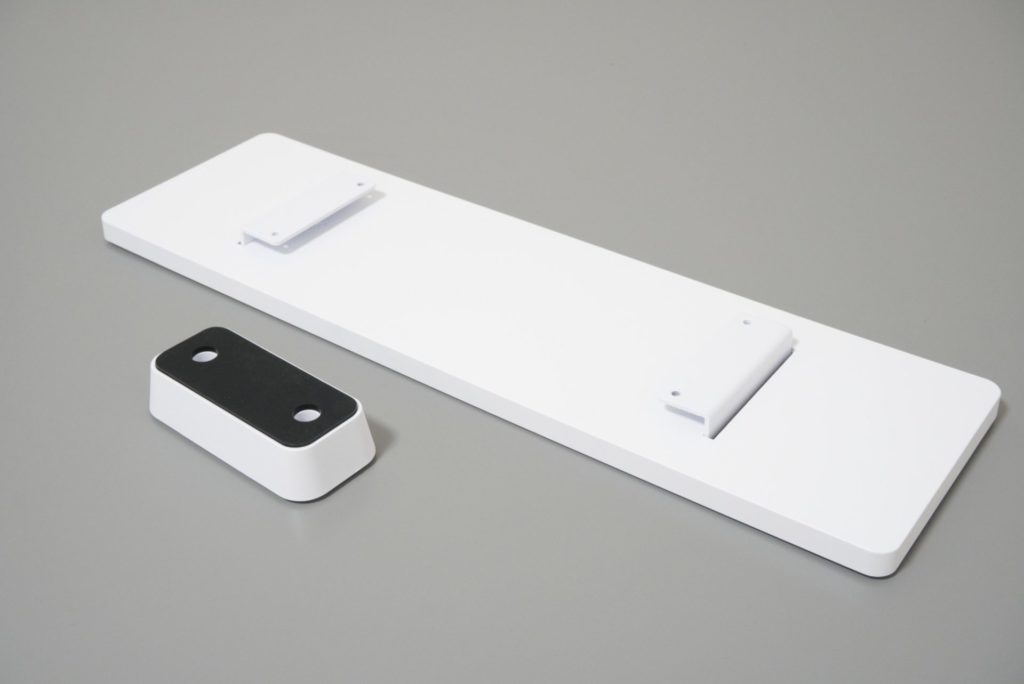

アクセサリーの箱を開封。説明書、本体の脚が飛び出してきました。

脚は本体にネジ止めして使います。横置き、縦置きでも使えるデザイン。

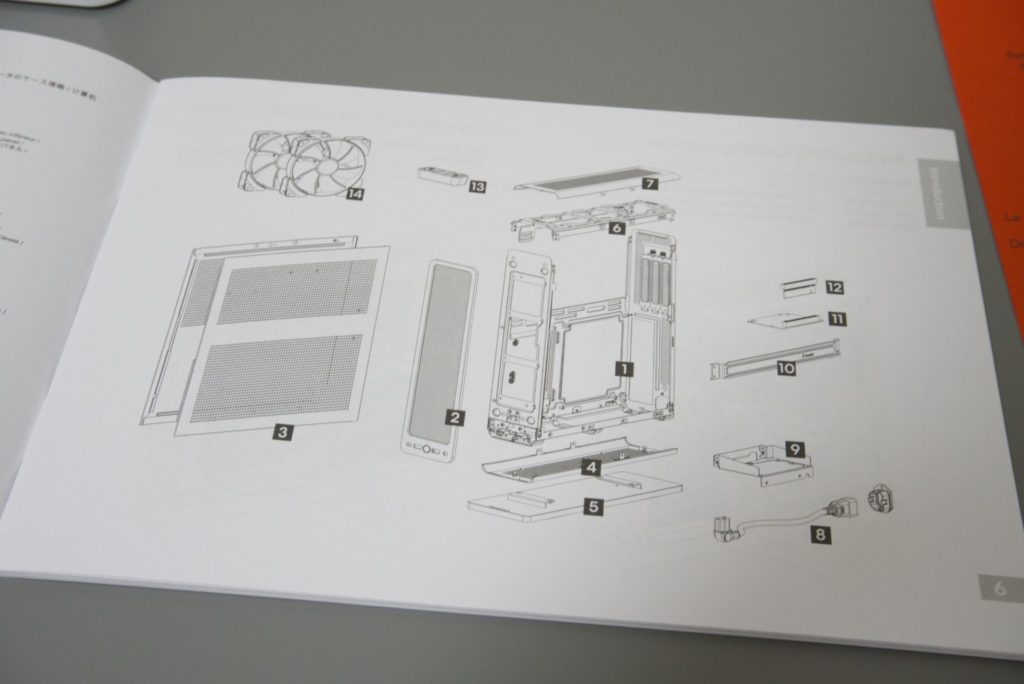

説明書はページ数が多く、各パーツの細かい仕様や組み立て方、配線時のおすすめルートまで記載されていました。

それではケースの各パーツをばらしていきましょう。

側面パネルから外していきましょう。背面のネジを一つ緩めれば引っ張るだけで外せます。指で回せる大型ネジなので工具レスで簡単にメンテナンスできます。

同様の手順で反対サイドのパネルも取り除いてみました。今回は写真を撮る都合上ちまちま外していますが、組み立て作業時は全パネルを外すのが楽です。

フロントパネルは磁石固定なので強めに引っ張れば外れます。

忘れずにマザーボードのI/Oパネルをはめ込んでおきましょう。

I/Oパネルはめ忘れは毎回やらかす

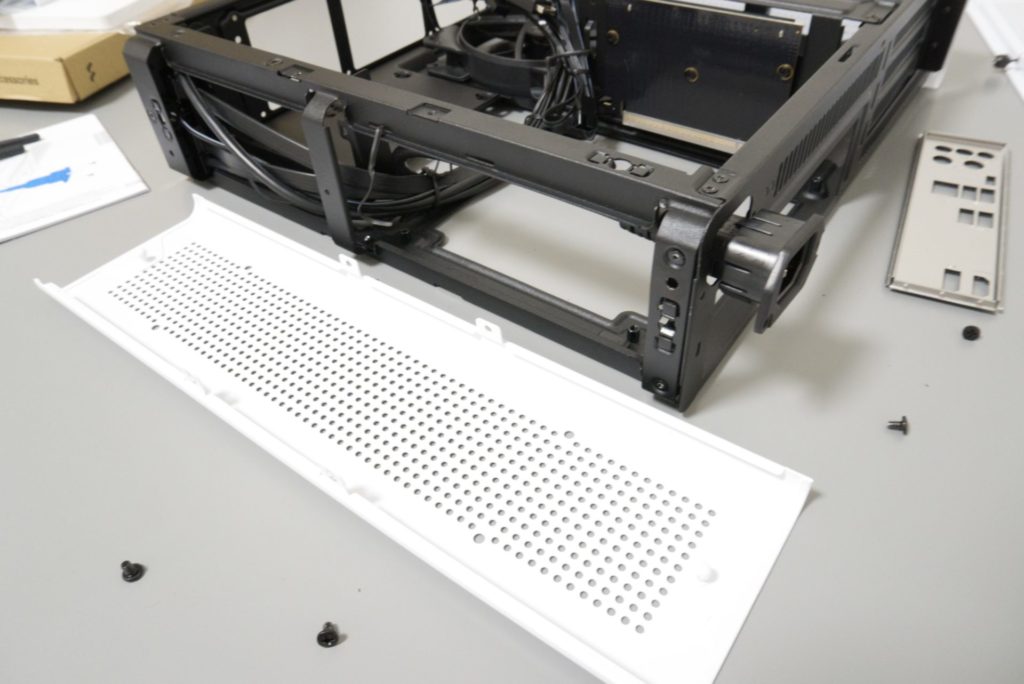

ボトムパネルを外します。ここは四つのネジで固定されているためドライバーを用いて外します。

このケースはスペースの制約上、マザーボードに対して直にグラフィックボードを接続しません。間にライザーケーブルを挟みます。

ライザーケーブル兼中央部の柱を外したため、まるまる外枠だけが残りました。

マザーボードをセットします。

マザーボードとフロントパネルを接続中。

続いて電源をセットしていきましょう。

プラグイン形式なので、購入直後は何のケーブルも刺さっていない状態です。

電源をセットする際には、まずケース付属のブラケットを電源に固定します。

ブラケットに固定が完了したら、続けてブラケットをケースに固定します。電源端子がケース下方向を向いてしまうため、付属のL字コネクタでケース背面方向へ伸ばします。

マザーボードをがっちゃんこ。電源の間を通しながらマザーボードとケースのフロントパネルを配線するだけでスペースがかつかつになってきました。

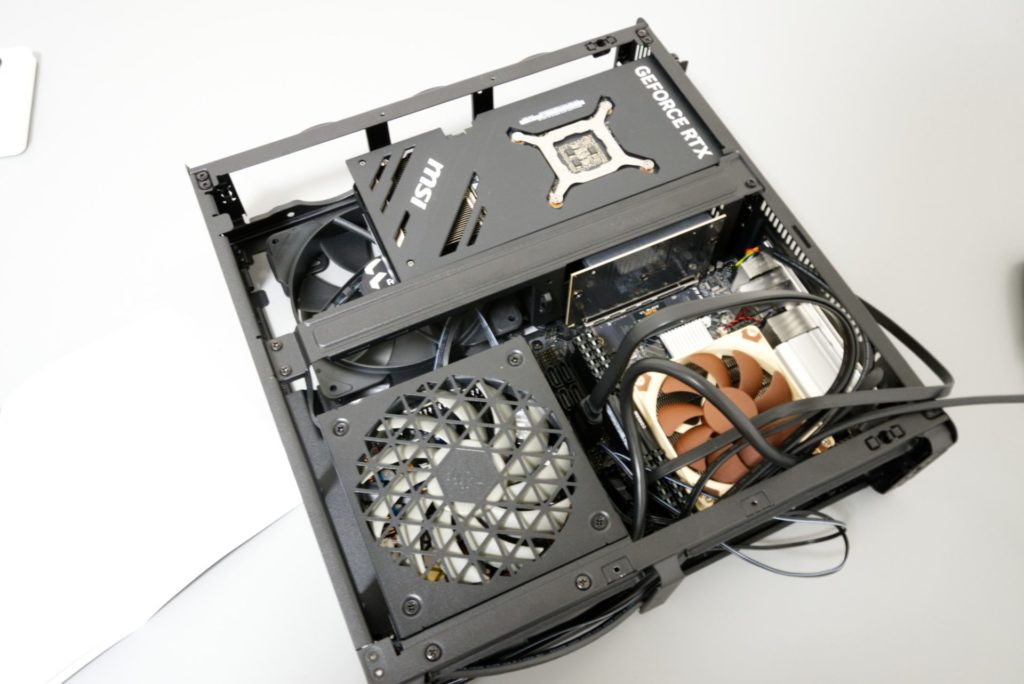

お次はグラフィックボードをセット。

グラフィックボードを設置するため、トップパネルを外しました。

ライザーケーブルをマザーボードにはめ込み、反対サイドにグラフィックボードを差し込みます。今回はダブルファンのグラフィックボードだからよかったものの、トリプルファン搭載のグラフィックボードを載せる場合はさらにスペースに余裕がなくなります。

ボトムパネルを取り付けて立たせてみました。配線は途中ですが、全体的にキュッと締まったスリムな収まりです。

横から見るとケーブルが溢れています。

これを無理なく押し込むのは相当難しいのでは?

ケーブルが見えない背面からの写真。お望み通りのコンパクトPCが今ここに!

とりあえずざっくり配線で動作確認。無事に起動することを確認しましたが、ヒートシンクの分だけメモリが厚く、CPUクーラーとわずかながら干渉してしまっているよう。結果まっすぐ挿入できておらず、メモリが一枚認識しませんでした。

また、簡単なベンチマークを行ったところ、M.2SSDがすさまじい熱を放っていました。なのでヒートシンクを追加購入。

熱伝導率の高いジェルシールでM.2にヒートシンクを貼り付ける仕組みです。また、同時にネジでも固定できるため、ズレづらく安定感があります。

ヒートシンクを貼り、メモリの位置が干渉しないよう微調整。できるだけ配線を整えたら完成です。正直言って配線作業が本編といっても過言ではありませんでした。

側面のパネルは肉抜きされていて柔らかいため、中のケーブルがきれいに収まっていないとその部分だけパネルが膨らんでしまいます。今回は無事に美しい配線ができました。

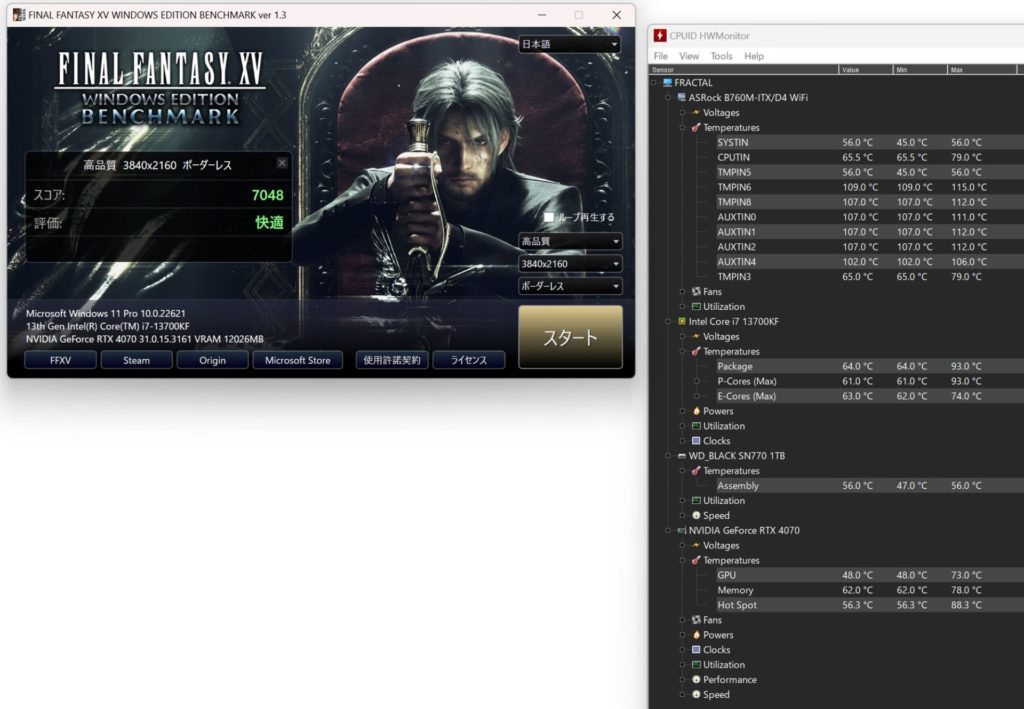

ベンチマーク結果

みんな大好きFFXVベンチマークによる結果がこちら。

グラボの発熱よりもCPUの発熱がちょっと目立ちますね。負荷が大きい作業は基本的に長時間やらないので大丈夫かと思いますが、水冷への換装も考えたほうが良いかもしれません。

他パーツも少しホカホカではありますが問題なしの範疇かと思います。

側面のパネルが簡単に外せるため、どうしても高負荷の処理を動かしたいときはパネルを外して温度を下げているよ

まとめ

ということで、Fractal DesignのRidgeを用いた小型ゲーミングパソコンの構築に関するお話でした。

Ridgeはまるで空気清浄機くらいの、良い意味での「パソコンらしからぬ存在感の無さ」を持つケースです。配線難易度はかなり高く、チョイスできるパーツの幅もかなり狭めでも、完成したマシンには確かな愛着が湧きます。

ぜひ、作成してみてください。